Вспоминая Первую мировую.

Сегодня в процессах казачьего возрождения встречается не мало женщин, которые принимают присягу и служат казачеству верой и правдой, порой давая фору в усердии многим мужчинам. Мужчины же из числа казаков не редко осуждают таких «дам», рассуждая о том, что «не гоже бабам носить казачью форму, участвовать в Кругах — путь лучше дома сидят» и т. п.

Разговоры разговорами, теория теорией, а жизнь жизнью - она сложнее и мудрей, она не стоúт на месте, постепенно расставляет всё на свои места, особенно тогда, когда для Родины наступает время испытаний и ответственных решений.

Давайте огланемся назад, в прошлое - а как было там? Там и ответ - и мудрый совет.

Казáчки на войне.

Первая мировая война, ставшая поистине народной, была знаменательна не только огромным количеством технических новшеств, своей масштабностью и размахом. Совершенно новой чертой стало беспрецедентно большое, по сравнению с предшествующими войнами, которые доводилось вести России, участие в ней женщин, которые добровольцами под видом юношей записывались в ряды Русской армии. И происходило это задолго до того, как в условиях революции новые власти решились на формирование «батальонов смерти» Марии Бочкарёвой.

В 1914‒1916 годах служба женщин в армии формально была запрещена, однако многим отважным героиням удавалось правдами и неправдами обходить этот запрет. О некоторых из них мы уже рассказывали ‒ «казак-девица» Елена Чоба, разведчица Кира Башкирова, солдат-фронтовик ‒ девица Тычинина, княгиня-летчица Елена Шаховская. И это только малая часть довольно большого списка! При этом некоторым из женщин удавалось достичь, казалось бы невозможного ‒ не только получить за свои подвиги высшую солдатскую награду ‒ Георгиевский крест, но и быть произведенными за заслуги в офицеры. В популярных очерках можно прочитать, что после первой в Русской армии женщины-офицера ‒ героини Отечественной войны 1812 года Надежды Дуровой, офицерский чин был снова присвоен женщине лишь в 1917 году, когда в поручики была произведена Мария Бочкарева, однако это не так. Уже в 1914 году газеты сообщали о женщине-офицере подпоручике Андреевой, а весной 1915 года на страницах журнала «Унтер-офицер» был напечатан рассказ о 18-летней донской казачке Александре Лагеревой, отличившейся в боях под Сувалками и заслужившей за свои подвиги офицерский чин.

Женщина-прапорщик. Донские казачки.

К числу исключительных, выдвинутых войною героев принадлежит Александра Ефимовна Лагерева, под псевдонимом Александр Ефимович Лагерь, произведённая в первый офицерский чин прапорщика кавалерии.

С самого начала войны на русско-прусском фронте, в первой армии в N-ской казачьей сотне, нёсшей почти исключительно службу разведки, числилось семнадцать молодых девушек, за редким исключением донских казачек. До настоящего времени из числа этих семнадцати восемь убито, а остальные девять - многие из них были ранены - состоят в строю.

Вот последнее дело, за которое урядник Лагерь получил чин прапорщика.

Александра Ефимовна Лагерева небольшого роста, худенькая, стройная девушка неполных восемнадцати лет. Держится в военной форме вполне свободно, рассказывает о себе, о совершенных подвигах слегка небрежным тоном, как о чем-то не заслуживающем большого внимания. В последнем деле ранена в руку, но уже совсем оправилась и снова возвращается в свою сотню.

Во время боёв в Сувалкской губернии разведотряд из четырёх казаков под командой урядника Лагеря столкнулся и был окружён превосходными силами германских уланов. Нападение было произведено так внезапно, что надежды на удачу обороны и прорыва не оставалось никакой. И с верой в свою дальнейшую звезду, которая никогда, даже в самые критические моменты жизни не покидает смелого, казаки положили оружие, сдавшись в плен.

Под конвоем улан отряд Лагеря был отведён к германским позициям в местечко N. Там казаков подвергли внимательному обыску.

«По некоторым вырвавшимся восклицаниям и по тому вниманию, которому я подвергалась со стороны германцев, - рассказывала Лагерева, - я поняла, что они узнали во мне женщину. Но это сослужило нам службу. Начальник отряда приказал отобрать у нас огнестрельное оружие, оставив нам холодное. После обыска, меня и остальных казаков германцы заперли в костёле, приставив к дверям часового, который должен обходить все здание кругом.

Наступил вечер. Нас снова посетило несколько германских офицеров, которые, оглядываясь в мою сторону, о чём-то весело и оживлённо говорили, а затем ушли снова, заперев двери костёла. После их посещения я твердо решилась бежать из плена в что бы то ни стало, хотя бы это стоило нам жизни.

С наступлением ночи казаки стали готовиться к бегству. Костёл был невелик и, кроме запертых дверей, в нем на изрядной высоте были сделаны окна, прикрытые решётками, которые, по всей вероятности, не представляли собой крепости. Быстро составили казаки живую лестницу из тел, и верхний, добравшись до окна, стал бесшумно выламывать решётку. Это удалось ему без большого труда. Тогда его место на плечах товарищей по праву старшинства заняла я. Взобравшись на подоконник, я посмотрела вниз. Взошедшая луна бросала довольно яркий свет. До земли было высоко. Перекрестясь и зажмурившись, я спрыгнула вниз. По счастью, прыжок был очень удачен и я не ударилась сильно о рыхлую, размягчённую от снега, землю. Но оставалась впереди другая опасность - часовой, который уже приближался с обходом.

Подняв крупный булыжник, я плотнее прижалась к углу костёла, скрываясь в его тени. Показался медленно шагающий часовой. В ту минуту, когда он повернулся ко мне спиной, я, откачнувшись корпусом назад, изо всех сил ударила его камнем по затылку. Солдат упал ничком».

По знаку, поданному Лагеревой, казаки один за другим бесшумно, как кошки, стали выпрыгивать из окна костёла. Затем отряд осторожно двинулся вперед. Счастливая звезда благоприятствовала смельчакам. Беспечные германцы, в своем отдалённом расположении от наших, в тылу, не приняли особых мер безопасности. Казакам удалось незаметно прокрасться к коновязи, с краю которой были привязаны их захваченные кони. Охранявший коновязь часовой, не подозревавший надвигающейся опасности, спокойно прислонился к стволу дерева. В одно мгновение ему на голову был накинут башлык, он был повален, связан и лишён возможности позвать на помощь.

На бивуаке седла находятся тут же, подле коновязи. Бесшумно взнузданы и осёдланы узнавшие хозяев лошади, и, пять минут спустя, отряд казаков, не вызвав тревоги, выбрался из района германского расположения. Под утро отряд столкнулся с тремя казаками, отбившимися от своей части и потерявшими направление. Тотчас же оба отряда соединились под командой Лагеревой, почти удвоив свои силы, и вместе продолжали путь.

Удалось благополучно миновать сторожевое охранение германцев, и уже стали приближаться к своим позициям. Отряд вступил в густой пролесок. И тотчас же высланный дозор из двух казаков вернулся, донося, что впереди показались уланы.

Столкновение было неизбежно, а силы слишком неравны. Тогда Лагерева быстро набросала план нападения. По её команде казаки по одному рассыпались по сторонам дороги и, едва впереди показался передовой отряд улан, казаки выскочив из-за деревьев, с обнаженными шашками и гиком, понеслись на улан. Нападение было так неожиданно, что начальник улан, думая, что на его отряд наскочил передовой дозор казаков, а главные силы подходят, совершенно растерялся, и 18 человек германских улан без единого выстрела сдались семи смельчакам.

Узнав о числе пленивших его, немецкий обер-лейтенант швырнул о землю с головы каску и, вцепившись себе в волосы, с отчаянной злобой стал восклицать: «Кому я сдался, кому я сдался!» При обыске при нём были найдены весьма важные заметки и планы.

В целости доведя свой отряд и захватив пленных к нашим позициям, урядник Лагерь донёс своему командиру о своём бегстве из плена и о захваченных документах. За совершенное дело, по представлении на Высочайшее усмотрение, урядник N-ской Донской казачье сотни, Александр Ефимов Лагерь, был произведён в прапорщики казачьих войск.

Как сообщают другие источники, «казак Лагерев» удостоился за свои подвиги также двух Георгиевских крестов, один из которых получил за лихую кавалерийскую атаку у Тарнова, во время которой был ранен в руку.

Какова же была дальнейшая судьба этой героини, увы, неизвестно.

Андрей Иванов, доктор исторических наук

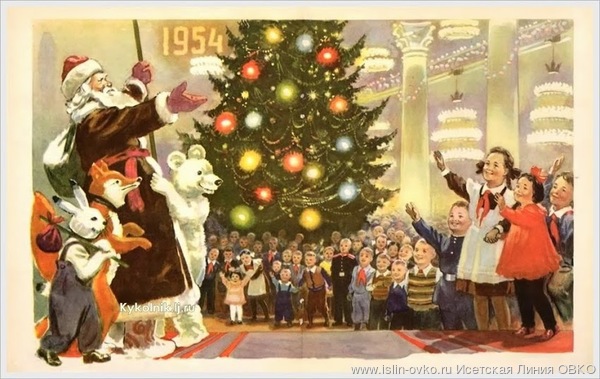

В середине 1930-х гг., когда Сталин в соперничестве с интернациональной "ленинской гвардией" в борьбе за власть решил тактически опираться на самый многочисленный – русский народ и реабилитировать некоторые русские традиции, в 1935 г. на Новый год в Москве был вновь устроен первый официальный детский утренник – некое внешнее подобие Рождественской елки. В 1936 г. правительственным постановлением было разрешено публичное празднование Нового года с установлением елей в госучреждениях, школах, на городских площадях. Только ели должны были украшаться не Вифлеемской восьмиконечной звездой, а красной пентаграммой. Первая такая общественная елка была устроена 1 января 1937 г. в Москве в Доме союзов; видимо, тогда же у советского "Деда Мороза" (в отличие от европейского Санта Клауса) появилась внучка "Снегурочка". С этого времени елку в СССР стали привязывать именно к новогоднему празднику, что, к сожалению, было перенято и в ельцинско-путинской РФ.

В середине 1930-х гг., когда Сталин в соперничестве с интернациональной "ленинской гвардией" в борьбе за власть решил тактически опираться на самый многочисленный – русский народ и реабилитировать некоторые русские традиции, в 1935 г. на Новый год в Москве был вновь устроен первый официальный детский утренник – некое внешнее подобие Рождественской елки. В 1936 г. правительственным постановлением было разрешено публичное празднование Нового года с установлением елей в госучреждениях, школах, на городских площадях. Только ели должны были украшаться не Вифлеемской восьмиконечной звездой, а красной пентаграммой. Первая такая общественная елка была устроена 1 января 1937 г. в Москве в Доме союзов; видимо, тогда же у советского "Деда Мороза" (в отличие от европейского Санта Клауса) появилась внучка "Снегурочка". С этого времени елку в СССР стали привязывать именно к новогоднему празднику, что, к сожалению, было перенято и в ельцинско-путинской РФ.